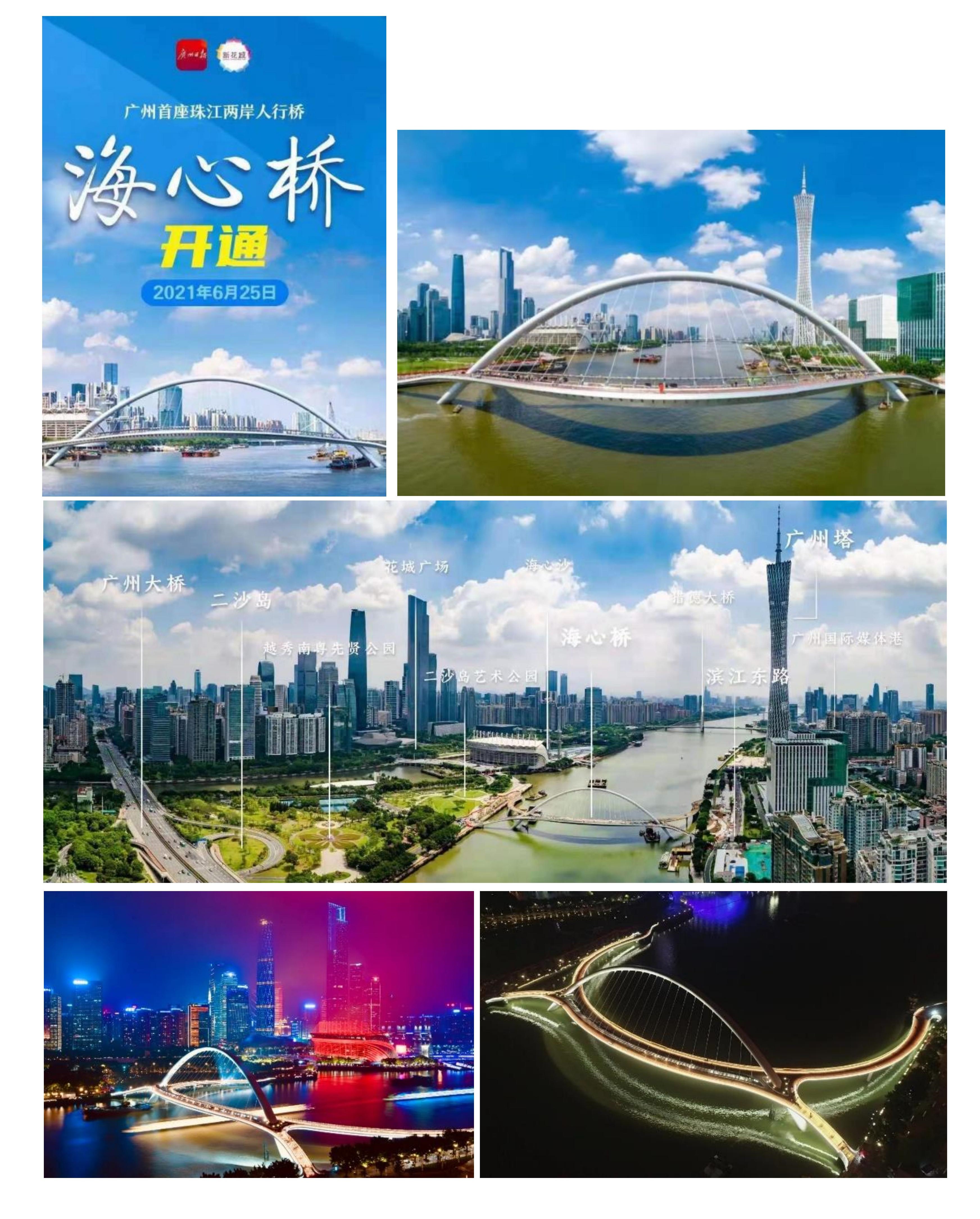

广州塔南广场配建珠江两岸人行景观桥(官方名称“海心桥”)位于广州中轴线珠江段,北岸为广州市珠江新城CBD商务区,南岸是广州市地标性建筑——广州塔。海心桥主拱跨度198米,坐落于广州城市会客厅的活力场所,不仅实现了珠江南、北轴线的步行纽带,进一步提升广州市的经济、社会发展速度,而且将成为广州城市魅力的创新名片与羊城新景。在中国共产党建党100周年之际,海心桥的开通成为广州市甚至全国的热点新闻。

图1 海心桥开通(图片来自网络)

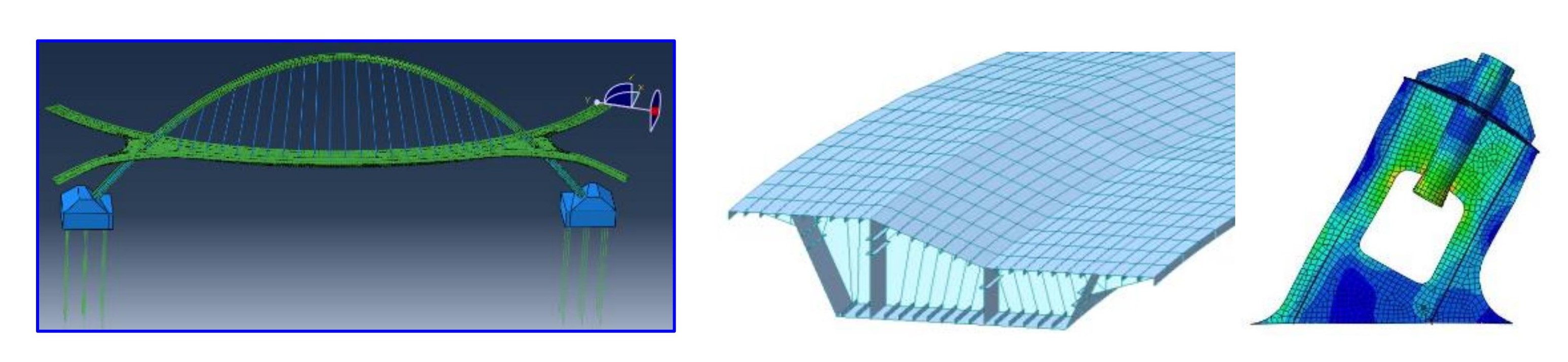

海心桥融入了粤曲水秀、羊城花舟、岭南古琴等岭南文化,设计成钢结构斜拱曲梁组合桥,造型与构造十分复杂,设计与施工难度很大。受广州市建设投资发展有限公司委托,中心完成了海心桥的优化设计、抗震研究和人行舒适度等三个研究专题。利用Midas Civil和Abaqus软件,基于六个优化设计阶段建立海心桥力学模型,考虑跨径组合、梁拱控制尺寸、主拱材料等多种设计参数,建立了大桥性能、功能与经济性同时满足的最优设计方案,并对拱梁结合段、锚拉板、耳板等复杂节点进行局部受力分析。

图2 中心专题研究报告

图3 海心桥优化设计

海心桥抗震设防烈度7度,考虑桥梁重要性提高一级抗震设防标准按8度设防。中心基于动力相似比设计制作了与原桥的几何比例为1:40的桥梁试验模型,在模型上安装了4个支反力传感器、11个索力传感器、23个位移传感器、65个加速度传感器和156个应变传感器,在我校抗震中心振动台实验室通过64个试验工况测定了多方向典型地震波作用下海心桥的抗震性能,根据试验结果对海心桥的地震响应放大效应进行了详细评价。

图4 海心桥振动台试验

作为承载高密度人群的海心桥,周期性步行荷载引起的桥梁共振问题值得深入研究。中心研究了与步行荷载相关的桥梁动力特性,计算了各阶敏感模态对应的桥梁振动加速度,并确定了可能引起桥梁发生侧向动力失稳的临界行人总数,且对不满足舒适度要求的模态提出了相应的振动控制方案。

中心还参与了海心桥智慧运营系统的构建,综合应用智能传感和监测技术、AI视频识别技术和病害数字化技术等工程科技手段对海心桥进行实时安全监测与信息化管理。通过海心桥系列课题的完成,中心的相关科研成果在实际工程中得到了进一步应用,为粤港澳大湾区建设和服务地方经济发展贡献了广大力量。